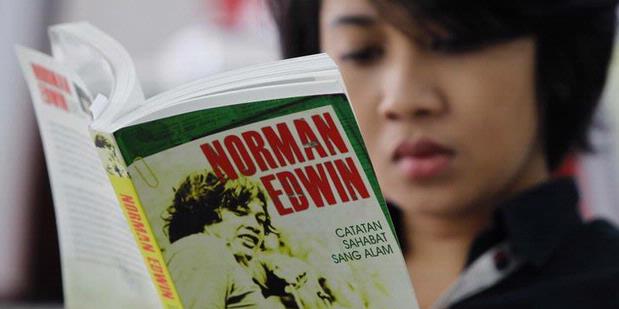

KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO Buku berjudul Norman Edwin Catatan Sahabat Sang Alam karya Rudi Badil terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, Rabu (30/6/2010). Buku setebal 423 halaman ini bercerita tentang kisah perjalanan hidup wartawan Kompas sekaligus petualang Norman Edwin.

KOMPAS.com/ KRISTIANTO PURNOMO Buku berjudul Norman Edwin Catatan Sahabat Sang Alam karya Rudi Badil terbitan Kepustakaan Populer Gramedia, Rabu (30/6/2010). Buku setebal 423 halaman ini bercerita tentang kisah perjalanan hidup wartawan Kompas sekaligus petualang Norman Edwin. Membaca buku ini, lembaran-lembaran ingatan tentang ujung pangkal perintisan ide "Tujuh Puncak Dunia" itu serasa kembali melintas, yaitu ingatan tentang Norman dan proyek pendakian Tujuh Puncak Dunia-nya ini. Dari buku setebal 423 halaman inilah, Rudi Badil, sang editor, meletakkan porsi "Tujuh Puncak Benua" sebagai awal pembuka ingatan kita akan sosok Norman dan proyek prestisius tersebut.

Tanpa maksud jumawa, mungkin saja, Badil di buku ini mau menegaskan bahwa rasanya tidak fair melupakan sosok Norman dan Mapala UI—sebagai bendera yang menaungi ide Norman merancang program ekspedisi pendakian puncak gunung-gunung bersalju abadi itu—yang sudah lebih dulu menancapkan tonggak sejarah pendakian Tujuh Puncak Benua. Selain itu, kebetulan saat itu Norman dan Mapala UI sudah mengantongi lima dari tujuh puncak gunung di tujuh benua yang diincarnya, yaitu Carstenz Pyramid (Australiasia), Kilimanjaro (Afrika), McKinley (Amerika), Elbrus (puncak tertinggi Eropa), dan Aconcagua (Amerika Selatan).

Adalah perkenalan Norman dan Pat Morrow pada 1990 yang kemudian menyuntik Norman dan teman-teman Mapala UI-nya untuk mengibarkan ide Puncak Tujuh Benua tersebut di Indonesia. Pat, pendaki kawakan asal Kanada yang pada 1985 telah menuntaskan puncak ketujuh dari Tujuh Puncak Dunia-nya di Carstenz Pyramid, Papua, itu memompa semangat Norman sebagai orang pertama Indonesia yang menjadi the seven summiteer.

Selanjutnya, ujung pangkal ide Tujuh Puncak Benua itu pun terurai di buku ini. Semua dimulai dari keberhasilan-keberhasilan cemerlang pendakian di Carstenz Pyramid, Kilimanjaro, McKinley, Elbrus, hingga kegagalan dan musibah di Aconcagua, gunung tertinggi di benua Amerika Selatan yang akhirnya merenggut nyawa Norman sendiri dan sahabatnya, Didiek Samsu.

Sekarang ini, setelah Pat Morrow, memang baru dua orang lainnya yang berhak menyandang gelar the seven summiteers, yaitu Reinhold Messner (Italia) dan Oswald Ohl (AS). Di Indonesia, kendati telah dibayar mahal oleh keberhasilan "pendakian ulang" Mapala UI ke Puncak Aconcagua setahun setelah tewasnya Norman di gunung itu, gairah pendakian Tujuh Puncak Benua di Indonesia pun perlahan seakan meredup. Masih dua gunung lagi yang harusnya digenapkan Norman dan Mapala UI untuk mencapai gelar itu, yaitu Vinsson Massif (Benua Antartika) dan Gunung Everest ( Asia).

Meredup atau tertunda? Kenyataannya, lama setelah ide, cita-cita, dan semangat Norman yang seolah lenyap ditelan kepergiannya itu kembali menjadi hiruk pikuk. Hiruk pikuk yang kadang timbul, kadang pula tenggelam. Perlombaan menduduki urutan berikutnya sebagai pendaki Puncak Tujuh Benua pertama di Indonesia itu pun masih menjadi "rahasia" yang belum terjawab dan menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan.

Ya, hal itu khususnya untuk kelompok Mapala UI, yang secara resmi menjalankan maksud mendiang Norman ini sebagai proyek Universitas Indonesia yang didukung penuh oleh rektornya sendiri. Sementara itu, umumnya, Tujuh Puncak Dunia menjadi "proyek besar" atas nama Indonesia.

Tak ada habisnya

Pada kurun waktu antara 1976 dan 1992, nama Norman Edwin memang sangat identik dengan pendaki gunung, pengarung jeram, penelusur gua, pengembara ilmiah, pelayar lautan, dan penulis kisah-kisah perjalanan andal yang sudah punya “umat” tersendiri di Indonesia. Begitulah Rudi Badil, editor buku ini, menuliskannya.

Kini, setelah hampir 20 tahun sepeninggalannya, nama itu ternyata masih lekat dalam ingatan sebagian di antara kita yang pernah mengenalnya. Oh, apakah hanya untuk generasi tua yang pantas mengenal baik Norman?

Jelas saja, tidak. Buat mereka yang ingin dan perlu mengenalnya lagi saat ini pun dianjurkan mengenal Norman karena buku ini kembali mengetengahkan 64 tulisan Norman tentang pengembaraannya di alam bebas, ihwal persahabatannya dengan banyak manusia di dataran rendah, tinggi, dan puncak, serta perut bumi yang terangkum dengan apik.

Asyiknya, di buku ini tak cuma dituliskan semua keberhasilan disertai kegirangan Norman di setiap petualangannya, tetapi juga kegentaran dan kesulitan di tiap jengkal penjelajahannya di hutan-hutan di Sulawesi, mengarungi derasnya Sungai Kapuas di Kalimantan, menyusup ke perut bumi di Luwong Ombo, mendaki puncak-puncak salju dunia di Kilimanjaro atau McKinley, sampai melayari Lautan Hindia di atas kapal pinisi Ammana Gappa. Semua ditulis dengan jernih, rinci, dan juga menyentuh.

Boleh jadi, bagi yang belum sempat mengenal Norman, membaca buku ini akan membuat mereka tercengang. Manusia "ajaib" macam apa Norman ini? Semua yang berbau kegiatan alam bebas (outdoor activity) dilahapnya bukan semata sebagai penggiat, melainkan ahli.

Ibarat di dunia persilatan, Norman adalah pendekar kampiun. Ia pelaku, tapi juga pionir yang ahli. Bedanya dengan pendekar lain, Norman tak pernah pelit mengisahkan ilmunya kepada para penggemarnya di dunia persilatan itu; dunia kegiatan alam bebas Indonesia.

Buku ini akan menjelaskan betapa Norman memang bukan sekedar suka-suka untuk menggeluti hobi mendaki gunung, melainkan menjadi pendaki yang memang betul-betul menguasai ilmu pendakiannya secara ilmiah. Untuk membuktikan itu, Norman mampu membagikan ilmu dan pengalamannya itu dengan enak dan nikmat di media massa tempatnya berkarya, mulai dari majalah remaja seperti Hai atau Gadis, majalah perjalanan dan lingkungan seperti Mutiara dan Suara Alam, sampai akhirnya berkarier sebagai wartawan di harian Kompas.

Di jeram-jeram sungai, pengalaman Norman sebagai kapten perahu yang andal dibuktikan ketika ia dan rekan-rekan rafters-nya atau pengarung jeram mengarungi Sungai Kayan dan Kapuas (Kalimantan), Alas dan Tripa (Aceh), serta Progo dan Serayu (Yogyakarta). Norman membuktikan, dia memang pengarung yang ahli, tetapi tetap rendah hati dan merasa bukan manusia yang tak punya rasa takut lantaran dua karibnya tewas saat menaklukkan jeram-jeram Sungai Alas bersamanya pada 1986. Dengan jujur, keberhasilannya melampaui sungai-sungai ganas itu tak membuatnya alpa untuk menuliskan ketakutannya di setiap perjalanan yang dia temui.

Di dalam perut bumi, Norman juga pionir. Pada periode awal 1980-an, Norman sudah menggantung-gantung di tali untuk menelusuri 150 meter kedalaman Luweng (gua) Ombo, Pegunungan Sewu, Gunung Kidul, Yogyakarta. Norman pula yang ikut membidani berdirinya persatuan caving dan speleologi Indonesia, Specavina, dan klub speleologi Gharbabhumi. Perjalanannya menelusup ke Luweng Ombo bersama para anggota kedua klub itu menjadikan ekspedisi Norman cs dianggap ekspedisi pertama orang Indonesia di dalam perut bumi Indonesia. Tonggak sejarah caving atau penelusuran gua pun dimulai oleh Norman.

Memang, tak ada habisnya berbicara soal Norman dan petualangannya, apalagi "kegilaannya" menjelajah itu semakin manjadi-jadi setelah ia menjadi wartawan harian Kompas. Tempat-tempat sunyi di ujung-ujung terluar wilayah jangkauan manusia pun dijelajahinya dan tanpa luput dilaporkannya dalam bentuk tulisan-tulisan yang menarik, termasuk bagaimana kisah-kisah heroiknya di beberapa perjalanan berlayarnya (sailing) di lautan dan samudra luas di dunia.

Andai (Norman) masih ada

Norman tewas hanya beberapa meter menjelang puncak Gunung Aconcagua, 21 Maret 1992. Puncak kelima yang diharapkan Norman menjadi puncak kelima dari Tujuh Puncak Benua, obsesinya.

Norman tewas bersama rekannya, Didiek Samsu, saat dunia pendakian gunung di Indonesia tengah ingar-bingarnya menorehkan banyak prestasi, mulai dari kalangan anak muda bercelana abu-abu alias SMA, pencinta alam tingkat mahasiswa, sampai klub-klub pendaki gunung yang tak terhitung jumlahnya.

Lalu kini, setelah hampir 20 tahun Norman tiada, apa manfaatnya "anak-anak sekarang" perlu mengenal Norman, apalagi hanya lewat sebuah buku?

Kiranya, inilah bagian yang tak kalah pentingnya dari semua tulisan di buku ini. Bahwa Norman adalah sosok petualangan di "zaman doeloe", memang betul. Tetapi, tentu tidak ada salahnya menyebut Norman juga sebagai seorang "guru" masa kini yang mau menurunkan ilmunya karena ilmu itu masih bisa dimanfaatkan sampai sekarang.

Inilah relevansinya buku ini diterbitkan pada zaman 2000-an. Zaman di mana Facebook dan Twitter atau blog, serta semua tren jejaring internet yang sedang up to date ini, tak dikenal baik oleh Norman.

Di buku inilah, Badil membuat Norman bisa menjadi teman dekat, senior, sekaligus guru yang mau berbagi ilmunya tentang tentang ekspedisi. Bahkan, makna harfiah tentang ekspedisi itu dikupas lagi di buku ini lantaran maknanya banyak disalahkaprahkan.

Apakah pendakian ke puncak Gunung Semeru sebagai puncak tertinggi di Pulau Jawa itu bisa disebut ekspedisi? Sejatinya, apa arti ekspedisi? Apakah negeri yang bernama Indonesia ini sekarang semakin mudah dijangkau sehingga yang disebut dengan "ekspedisi" itu semakin kurang berarti?

Pelajaran lain yang dipetik di buku ini adalah, Norman tak pernah mengganggap enteng gunung-gunung mana pun di Tanah Airnya. Ya, sekalipun itu Gunung Gede atau Pangrango yang kerap hanya dijadikan area "piknik" sejenak kepenatan anak-anak pencinta alam di Jakarta, Bogor, atau Bandung yang dekat dengan gunung itu.

Pada tahun masa-masa Norman hidup, ternyata kawasan gunung ini banyak memakan korban, terutama mereka yang mengaku-aku pencinta alam atau pendaki gunung yang "sok jago" karena menyepelekan persiapan mendakinya di kedua gunung itu. Di buku inilah, cerita pengalaman Norman menjadi anggota search and rescue (SAR) dan juga "bos" dalam pencarian korban tewas Hengky dan Robby, mahasiswa Universitas Trisakti, Jakarta, di gunung Gede-Pangrango dan tujuh siswa STM Pembangunan Jakarta di Gunung Salak, sangat relevan dengan dunia pencinta alam dan pendakian saat ini. Bukankah masih terekam jelas di benak kita, bagaimana gunung-gunung yang kerap dianggap "ecek-ecek" seperti Gede-Pangrango, Salak, Ceremai, atau Gunung Slamet kerap masih memakan korban sejak hampir 20 tahun lalu Norman pergi?

Tingginya gunung, derasnya jeram sungai, gua-gua yang gelap pekat atau dahsyatnya gelombang laut yang pernah dijelajahi Norman adalah bentukan alam yang tetap selalu dekat dengan mereka yang sampai saat ini mengaku sebagai pencinta alam atau penjelajah alam bebas. Kejuaran panjat dinding di kampus-kampus atau sekolah yang kini semakin digilai dan banyak mendatangkan sponsor lebih sarat sorak sorai penonton ketimbang ekspedisi penjelajahan ilmiah seperti yang kerap dilakukan Norman dan teman-temannya dahulu di buku ini.

Itulah pesan akhir buku ini, Norman Edwin; Catatan Sahabat Sang Alam. Mengingat Norman, rasanya sedang mengingat sesosok teman, sahabat, senior, juga guru, yang tak pernah jemu membagi rahasianya menjelajahi alam bebas Indonesia dan dunia lain yang belum terjamah oleh tangan-tangan manusia.

Ingat Norman, ingat selalu akan "pekerjaan rumahnya", Puncak Tujuh Benua yang belum juga tuntas. Mengenal Norman seolah mengenal satu arahan bahwa Indonesia masih begitu luas untuk dijelajahi dan perlu untuk menambah rasa nasionalisme anak-anak muda masa kini yang rasa-rasanya semakin jauh dari alam Indonesia sebagai tanah airnya sendiri. Dan semua itu, tentu demi kecintaan anak-anak Indonesia akan tanah airnya sendiri, tanah air Indonesia.

Tidak ada komentar:

Posting Komentar